抵抗率計

抵抗率の測定方法 表面抵抗率

1 概 要

物質(材料)の導電性(電気の通し易さ)の尺度としては、一般的に(電気)抵抗(Resistance)が用いられています。この抵抗を単位体積(1㎝×1㎝×1㎝)当たりで示した値が体積抵抗率(Volume Resistivity,単位Ω・㎝)です。この値は物質に固有の絶対値であり、[図3.1 体積抵抗率(ρv,Ω・㎝)の定義]に示すように断面積W×tに一定電流I(A)を流し、距離Lだけ離れた電極間の電位差V(V)を測ることにより求められます。

図3.1 体積抵抗率(ρv,Ω・㎝)の定義

2 四端子法と二端子法

しかし、実際に試料の体積抵抗率を求める時には、[図3.2.1 四端子法と二端子法の電極構成]に示すような四端子法が用いられます。これは、一定電流を流し込むところ(電流電極と試料表面との間)で、界面現象のために接触抵抗と呼ばれる電圧降下が生じるため、それを排除し、試料の真の体積抵抗率を求めるために用いられている手法です。即ち、四端子法では、電流印加端子と電圧測定端子とを分離することにより、接触抵抗の影響をとり除き、高精度な測定が可能になります。

この時、電圧測定端子に電流が流れ込まないよう電圧計の入力インピーダンスは高く保たれる必要があります。実際に、同一試料(銅系の導電塗装膜)の抵抗を四端子法と二端子法でそれぞれ測定したときの結果を[図3.2.2 四端子法と二端子法による抵抗値比較]に示します。またこの状態を等価回路で示したものが[図3.2.3 四端子法と二端子法の等価回路]です。二端子法では、接触抵抗の影響で抵抗が高くでていることがわかります。この接触抵抗は、試料の表面状態に依存するため、定量的に測定することは困難です。

図3.2.1 四端子法と二端子法の電極構成

図3.2.2 四端子法と二端子法による抵抗値比較

図3.2.3 四端子法と二端子法の等価回路

3 四探針法と四端子法

四探針法では、[図3.3.1 四探針法による測定]に示すように試料に4本の針状の電極[図3.3.2 四探針プローブ]を直線上に置き、外側の二探針(AとD)間に一定電流を流し、内側の二探針(BとC)間に生じる電位差を測定し抵抗を求めます。

次に求めた抵抗(R、単位:Ω)に試料の厚さt(cm)及び補正係数RCF(Resistivity Correction Factor)をかけて体積抵抗率を算出します。この様に、四探針法と四端子法とでは、測定系は共通であり、試料と接触する電極部分のみが異なります。

この四探針法プローブ(四探針電極)を試料に押し当てるだけで測定が可能となり、これまでの四端子法と比べ、試料上での電極形成の必要がなくなり、飛躍的に作業の効率化がはかれるようになりました。[表3.3 四探針法と四端子法の比較] 四探針法による電界のイメージを[図3.3.3 四探針プローブによる電界]に示します。

図3.3.1 四探針法による測定

図3.3.2 四探針プローブ

表3.3 四探針法と四端子法の比較

| 項 目 | 四探針法 | 四端子法 |

| サンプルの加工 | 特になし | 棒状に加工 |

| 電極の取り付け | プローブを押し当てるだけ | ペースト等で電極作製 |

| 測定装置 | ロレスタシリーズ | デジタルマルチメータ |

| 抵抗率への換算 | 円形、長方形に対応ワンタッチで抵抗率を表示 | 棒状のみ可能測定後、計算が必要 |

| 応 用 | 抵抗率分布、膜厚の評価 | ――― |

| 総合評価 | 簡便に、精度よく測れる | 準備に時間がかかる |

図3.3.3 四探針プローブによる電界

4 抵抗率補正係数

抵抗率補正係数 RCF(Resistivity Correction Factor)は、試料の形状や寸法及び測定する位置により変化します。

四探針法による測定では、試料サイズ、測定位置が任意のため、試料内部に広がった電界エネルギーが試料サイズ、測定位置により変化します。試料サイズが小さいときや、測定位置が試料の端になると電界エネルギーの山が高くなり、抵抗値が高くでます。([図3.4.1 試料の電界エネルギー分布]参照)これは、電界エネルギーが試料の外に出られないためです。この電界エネルギーの山の変化分を見越して正しい体積抵抗率、表面抵抗率を求めるために、抵抗率補正係数が用いられます。

ここで、抵抗率補正係数の求め方について簡単に説明します。試料内の任意の点に於ける電位φ(r)は、ポアソンの式([式3.4.1])を所定の条件のもとに解くことで求められます。

[式3.4.1]

補正係数RCFは、この解から求めることができ、[式3.4.2]で示されます。

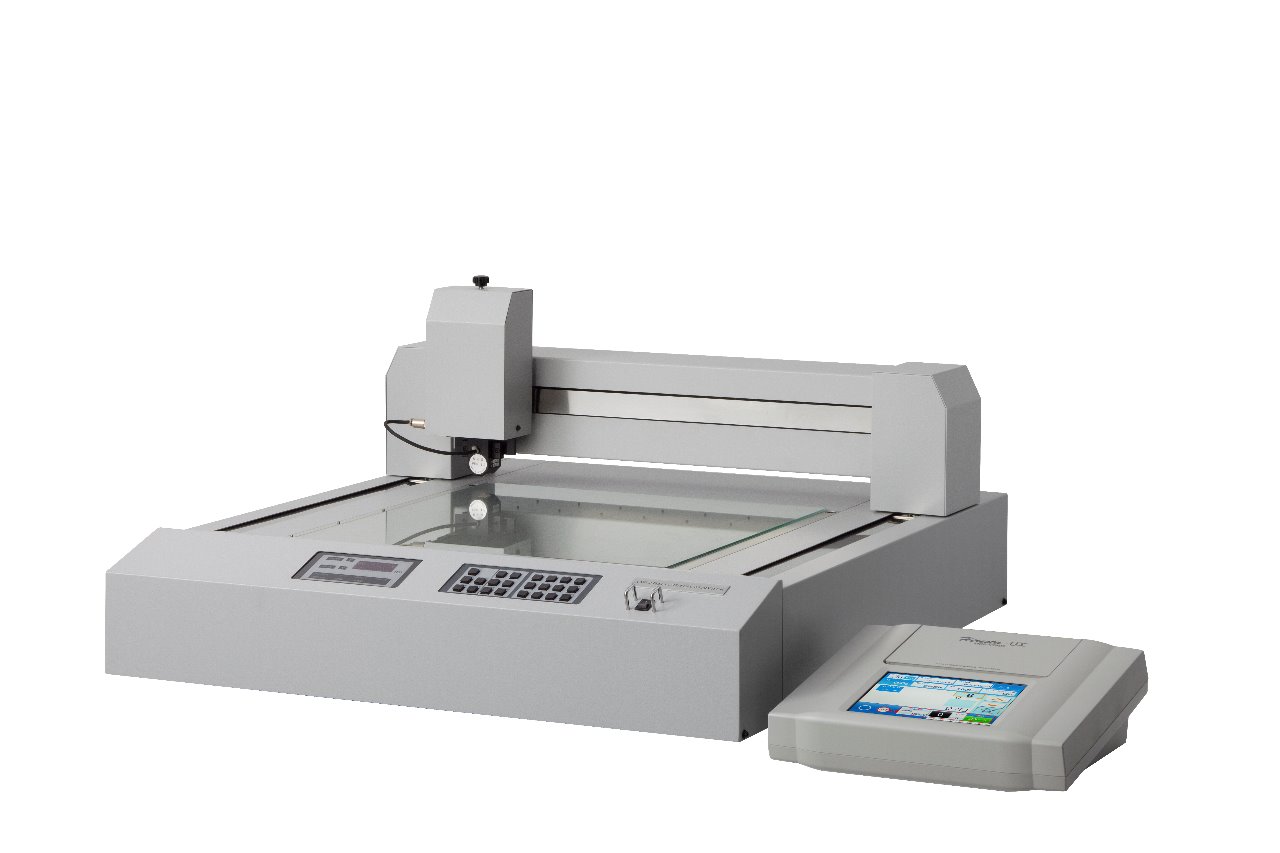

[ロレスタ-GP]は、この補正係数演算ソフトを内蔵し、試料形状(長方形、円形)、サイズ、測定位置を入力するだけで、補正係数を求めることが可能です。

図3.4.1 試料の電界エネルギー分布

[式3.4.2]

(xA,yA):電流探針Aのx,y座標(cm)

(xB,yB):電圧探針Bのx,y座標(cm)

(xC,yC):電圧探針Cのx,y座標(cm)

(xD,yD):電流探針Dのx,y座標(cm)

5 体積抵抗率と表面抵抗率

この抵抗率補正係数を用いて、体積抵抗率及び表面抵抗率は[式3.5.1][式3.5.2]により求められます。

体積抵抗率

[式3.5.1]

表面抵抗率

[式3.5.2]

(ここで、tは試料の厚み(cm))

体積抵抗率(Volume Resistivity,単位:Ω・cm)は、単位体積当たりの抵抗で、材料分野では体積固有抵抗、電子分野では比抵抗、物理の分野では抵抗率と分野により表現が異なるが、物質に固有の物理量(理科年表に記載されている)であり、多くの材料の導電性の絶対的な尺度として用いられています。

一方、表面抵抗率(Surface Resistivity,単位:Ω/□,Ω/sq.,オームパースクエアと読む)は、単位面積当たりの抵抗で、シート抵抗あるいは単に表面抵抗とも呼ばれ、塗装膜・薄膜等の分野で用いられています。特に表面抵抗については、[式3.5.2]による換算をする前の抵抗と混同する場合がありますので注意が必要です。

この四探針法による抵抗率の測定については、古くからシリコンウェハーを測るために活用されており、無限大の試料(かつ無限に薄い)に対しては、4.532の値が求められています。我々は、長方形及び円形の試料について、任意のサイズ及び測定位置に対して補正係数を求め、実験的に検証しました。

なお、1994年12月よりこの四探針法がJIS規格(JIS K 7194)となりました。[ロレスタ-GP]は、長方形及び円形の試料に対して、先の抵抗率補正係数と合わせて体積抵抗率及び表面抵抗率更に導電率を換算し表示します。

6 JIS K 7194

[JIS K 7194]では試料の標準寸法として80×50mm t=20mm以下と規

定しています。

この試料を一直線状に等間隔に配列した探針間隔5mmのプローブ(標準付属ASPプローブ)にて1点、5点又は9点の測定を行います。測定位置は[図3.6 JIS K 7194測定位置]のように規定されており5点測定が標準測定とされています。

補正係数データは、[ロレスタ-GP]に内蔵されています。

(1) 1点測定の場合 ①のみ

(2) 5点測定の場合 ①、②、③、④及び⑤の5点

(3) 9点測定の場合 (2)の5点に⑥、⑦、⑧及び⑨を加えた9点

図3.6 JIS K 7194測定位置(単位mm)

参考文献

1) JIS K 7194 "導電性プラスチックの4探針法による抵抗率試験方法"

2) M.Yamashita , S.Yamaguchi and H.Enjoji., J.J.A.P.27(1988)869

3) M.Yamashita , S.Yamaguchi , T.Nishii , H.Kurihara and H.Enjoji., J.J.A.P.28(1989)949

4) M.Yamashita and M.Agu., J.J.A.P.23(1984)1499

5) M.Yamashita., J.J.A.P.26(1987)1550